中國故宮建築文化:紫禁城的骨骼 一段從山林到皇宮的木材史詩

- wut6muk6

- 2025年8月23日

- 讀畢需時 3 分鐘

已更新:2025年9月18日

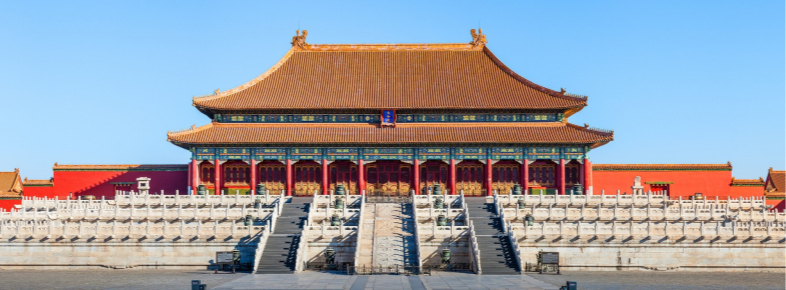

中國故宮紫禁城,這座世界聞名的宮殿群,不僅是歷史的見證者,更是人類建築史上的一大奇蹟。它作為世界上規模最大、最完整的宮殿,其宏偉與精美,皆建立在看似平凡、實則無比珍貴的楠木與杉木之上。這些撐起故宮骨架的巨木,並非來自北京近郊,而是歷經千辛萬苦,從遙遠的南方深山老林運抵京城。這是一段關於自然、人力與智慧的史詩,訴說著故宮最深層的祕密。

一、 紫禁城的支柱:楠木與杉木的傳奇

中國故宮所使用的木材中,楠木是主要角色。它氣味芬芳、不怕蟲蛀,是古代宮殿的首選木材。楠木被大量用於殿柱、殿梁等結構,扮演著皇宮骨架的角色。杉木也與楠木一同被列為建築用木,並用於鋪設運輸軌道。

這些珍貴的木材多生長於四川、湖南、浙江、雲南等地的深山。楠木的生長週期漫長,一顆適合建造宮殿的木材,往往體型巨大,這使得每一根楠木都彌足珍貴,價值極高。

值得注意的是,在清康熙年間重建太和殿時,因為缺少大尺寸的楠木,殿內的六根蟠龍金柱實際上是由松木拼接而成,外面再包一層銅皮,這也反映了當時尋找巨木的難度。

二、 史詩級的運輸挑戰:從山林到故宮

當巨木被選定後,真正的挑戰才剛開始。在古代,砍伐與運輸這些巨大的楠木與杉木,是一項動員全國資源、耗費巨大心血的超級工程。

負責尋找和砍伐木材的官員,需要深入人煙罕至的原始森林。這項工作極其艱辛,他們常年風餐露宿,甚至有官員因此喪命。

砍伐後,如何將這些重達數噸的木頭運出山區是個難題。當時沒有現代機械,工匠們只能依靠最原始的方法:利用纜索和工具,並在陡坡處鋪設軌道。這段山路運輸極為困難,「一木初臥,千夫難移」,傳說許多工人因此喪生,留下了「入山者千人,出山者五百」的悲壯說法。

木材運出山林後,會被運往當地的江河,等待雨季漲水。工人們將木頭投入水中,編成巨大的木排,沿著長江等主要水系一路北上,最終經由京杭大運河抵達北京。這個漫長的旅程通常需要數年,史料顯示,至少20%的楠木在途中不知所蹤。

三、 匠心獨具的防護:故宮建築木材的「堅固秘方」

當楠木與杉木抵達工地後,還需經過處理才能被使用。古代工匠深知木材的弱點,因此發展出獨特的防護工藝稱為「油作」。例如,太和殿內的巨柱被漆成紅色,梁枋和藻井上繪有金龍彩畫,並罩以金漆,不僅美觀,也保護了木材。

此外,故宮建築本身的設計也提供了額外保護。太和、中和、保和三大殿高達八公尺的臺基,將建築與潮濕的地面隔開。臺基周圍的石雕龍頭(螭首),每逢雨天會從口中吐水,形成「千龍吐水」的壯觀景象,這是一個精密的排水系統,保護木質結構免受潮濕。

故宮的每一寸楠木與杉木,都承載著一段艱辛而偉大的歷史。它們不僅是建築的骨架,更是古代中國人對建築工程技術、自然資源與人類毅力深刻理解的體現。下次當你漫步在北京故宮的紅牆黃瓦之間,不妨想像一下,這些腳下的木材,曾是遙遠山林中的參天大樹,歷經千山萬水,最終在故宮的心臟地帶,找到了自己的永恆歸宿。

延伸閱讀:

北京故宮的建築特色與文化內涵

北京故宮博物院10個「紫禁城」建築設計大解密

我們的故宮|故宮為甚麼叫紫禁城?

揭秘故宮太和殿:楠木從何而來?裝修有何深意?

故宮博物院的政治與歷史情境

香港故宮文化博物館──通過全方位學習認識中華文化

https://emm.edcity.hk/media/1_wb03j1m9 #中國故宮建築文化:紫禁城的骨骼 一段從山林到皇宮的木材史詩

![古建築如何應對大自然挑戰[3] 雲端飛揚——中式古建築的飛簷設計](https://static.wixstatic.com/media/858b3d_ccd55317d91541d0b26445c2908b0880~mv2.png/v1/fill/w_980,h_695,al_c,q_90,usm_0.66_1.00_0.01,enc_avif,quality_auto/858b3d_ccd55317d91541d0b26445c2908b0880~mv2.png)

留言